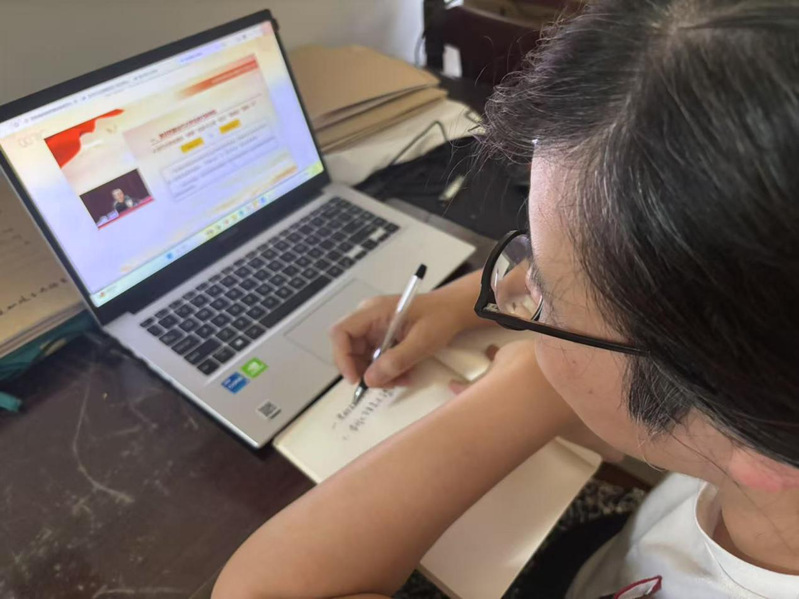

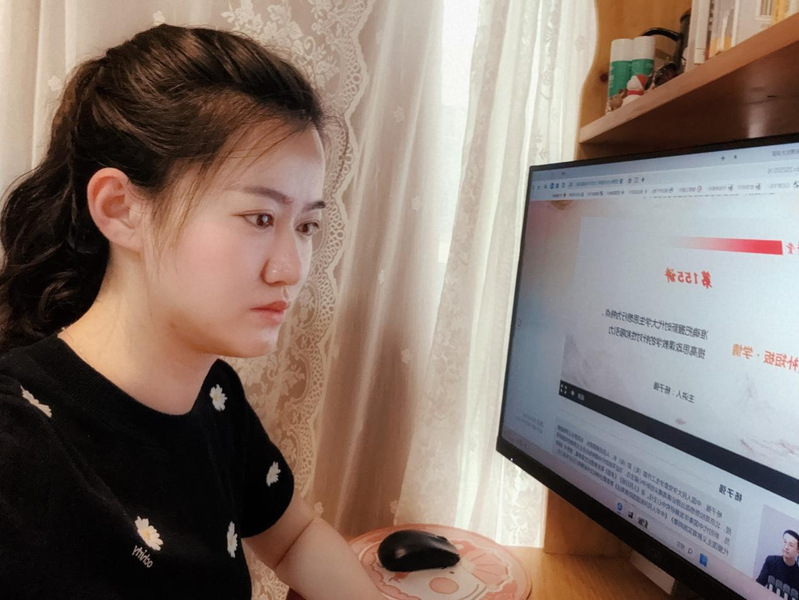

2025年5月16日,由教育部主办、全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台承办的“周末理论大讲堂”第155讲顺利开讲,马克思主义学院全体教师通过线上平台观看学习。

本期讲座特邀中国人民大学党委学生工作部(处)部(处)长、人民武装部部长,马克思主义学院副教授杨子强担任主讲人,以《准确把握新时代大学生思想行为特点,提高思政课教学的针对性和吸引力》为主题,深入剖析新时代大学生思想行为特征,从创新教学模式、优化教学内容等方面提出提高思政课教学质效的有效策略,为提升思政课教学质量提供了新思路、新方法。

讲座结束后,马克思主义学院各教研室反响热烈。

习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室黄晋京

杨子强处长在其报告中深入分析了新时代大学生的思想行为特征,并为思想政治课程的教学提供了具有针对性的指导。高职思政教育首先也要做好学情分析。高职学生思维敏捷、对网络有较高的依赖性,然而在面对多元信息时,其价值观易受到冲击;他们追求个性化表达,但往往缺乏对理论深度的耐心;他们具有明显的务实倾向,更加关注就业等实际问题。作为思政教师,我们应当顺应时代潮流,采取相应措施:首先,创新教学方法,有效利用短视频、虚拟仿真等现代数字化工具来提升课堂互动性;其次,将理论知识与职业发展、社会热点等实际问题相结合,以彰显思想政治课程的实用价值;最后,重视情感上的共鸣,通过平等的对话方式取代单向的灌输,从而建立师生之间的信任关系。通过本次报告的启发,我将遵循“贴近学生、贴近时代、贴近职业”的教学原则,让思政课既有思想性,又有亲和力。

思想道德与法治教研室 石莎

聆听中国人民大学党委学生工作部杨子强部长所作《准确把握新时代大学生思想行为特点,提高思政课教学的针对性和吸引力》报告后,我深感其内容极具思想深度与实践价值。作为高校思政教师,杨部长精准剖析00后、05后大学生思想行为新特征,从网络原住民的认知偏好、价值取向多元化等视角切入,结合鲜活案例,提出创新数字化思政场景等策略。这不仅为我们优化思政课程设计指明方向,更为我们思政教师打破代际沟通壁垒、提升教学感染力提供了新思路,堪称提升育人实效的实践指南,值得深入研习、躬身践行。

形势与政策教研室张罗丹

新时代大学生思维活跃、视野开阔,对新鲜事物充满好奇,同时也面临着多元价值观的冲击。思政课教学需精准把握这些特点,以时代热点为切入点,用生动案例替代生硬说教,借助新媒体技术丰富教学形式。如此,方能让思政课真正走进学生心里,既传授知识,又启迪思想,帮助学生在复杂环境中明辨是非,树立正确价值观,让思政课成为学生真心喜爱、终身受益的“金课”。

船政文化教研室江冰

本次周末大讲堂听取的是中国人民大学学工部杨子强教授关于《准确把握新时代大学生思想行动特点,提高思政课教学的针对性和吸引力》讲座,讲座中杨教授结合自己的学工工作与教学科研实际从更好把握当代大学生的时代特征;更好地把握当代大学生的困惑压力;更好把握大学生思想关切;以及贴近大学生实际提高思政课针对性和吸引力四个角度展开阐释,整场讲座学习让我深切地感受到新时代大学生思想状态的前所未有,也体会到开展思想政治工作重要性,更深切感受到思想政治教育与时俱进的紧迫性。我也深感搞清“大思政课”与思政课的关系,才能让思政教育真正发挥其应有作用,助力国家发展、民族复兴伟业。

心理健康与职业发展教育教研室 戚心洁

作为心理健康教师,聆听此次讲座收获颇丰。讲座深入剖析了当代大学生成长于数字时代、个性鲜明等代际特征,让我深刻意识到,他们的心理需求与情感困惑有着鲜明的时代烙印。今后工作中,我将结合这些特征,创新心理健康教育形式,利用新媒体开展更贴合学生兴趣的心理活动,提升心理辅导的针对性和实效性,帮助学生更好地应对成长中的心理问题,护航学生健康成长。

就业创业教研室 陈艺

当代青年思想受传统和外来文化的多重影响,呈现出多元性与复杂性。作为高校思政老师,面对新时代大学生思想行为特点,我深感责任重大。传统说教式的教学已难以满足学生需求,必须创新教学方式,让思政课“活”起来。积极引入现实案例,将抽象理论与学生生活实际相结合,增强课堂的生动性和说服力。同时,利用新媒体平台,开展线上线下混合式教学,拓宽教学渠道,提升互动性,努力让思政课成为学生真心喜爱、终身受益的课程。

教师们围绕讲座内容积极交流学习心得,纷纷表示此次讲座内容丰富、实用性强,对今后结合学生特点开展思政教学具有重要指导意义。后续,学院将持续深化学习成果转化,切实提升思政课教学的针对性和吸引力,推动思政教育教学工作高质量发展。